|

�Q�O�P�T�D�P�Q�D�P�Q |

�A���r�͊����L? �@�@�@�@�@���c�@�Εv

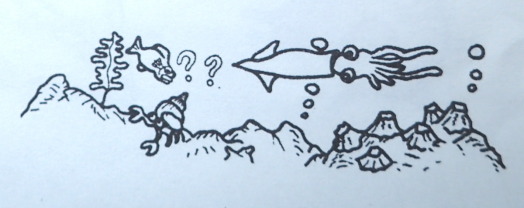

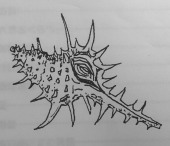

�A���r�͊����L��?�Ƃ���������悭�܂��B�m���ɕ��ׂ��������̊k����͊����L�Ƃ͎v���Ȃ��̂����R�ł����A�悭�ώ@���Ă݂Ă��������B�k�̒��S������Њ�����Ƃ���ɏ����������������������܂��B�����ƂƂ��ɋ}�ɑ傫���L�����Ċk�����邽�߂ɂ��̂悤�Ȍ`�ɂȂ����̂ł����A�����L�̃O���[�v�ɓ���̂ł��B���܂�Ă܂��Ȃ��̂���͂ӂ��̊����L�̌`�����Ă���A�t�^�܂ł����Ƃ��Ă���̂ł��B

�A���r�ȏ�ɉ���Ȃ̂��J�T�K�C�̂Ȃ��܂ł��B���̖��̂��Ƃ��P�^�̊k�����Ċ��Ȃǂɂ������Ă���̂ł����A�ǂ����Ă������Ă��镔���͂���܂���B�������A�̂̍\�����������Ƃ��������L�ł��鎖���m���Ă��܂��B�ǂ�Ȑ��E�ł���O�Ƃ������̂͂�����̂ł��B�����L�Ȃ̂ɓL?�Ƃ����ς��҂����܂��B�{�B�암�ȓ�ɂ��ރ������K�C�A�^�}�m�~�h���K�C�Ȃǂ�����ł��B�̂̍\���͊����L�Ȃ̂ɓL�̊k��w�����Ă���̂ł��B |

|

�����L�͉E����?������?�@�@���c�@�Εv�@2015.11.1UP

|

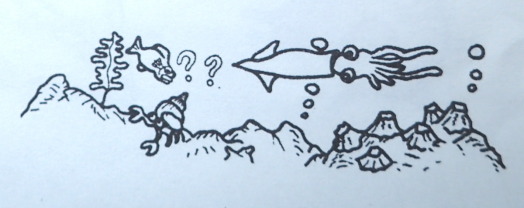

�@����������̎������܂��B�E�����̎킩��ˑR�ψقŔ����������������̂ƍl�����܂��B�^�e�S�g�i�V�{���A�q�_���}�L�C�O�`�K�C�A�T�J�}�L�{���Ȃǂ͂��̑�\��ł��B

�@����̃J�^�c�����ɂ͈ӊO�ɂ��������̂��̂������A�L�Z���K�C�̂Ȃ��܂͂قƂ�Ǎ������ł��B

�@�ӂ��E�����Ȃ̂ɍ������ɂȂ��Ă��܂������̂��܂�Ɍ�����܂��B����͐��\�`���S����1�Ƃ����m���ł������ϋM�d�Ȃ��̂ł��B |

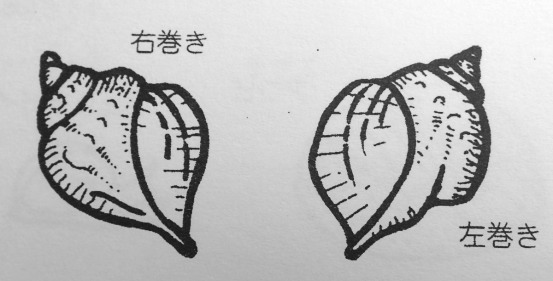

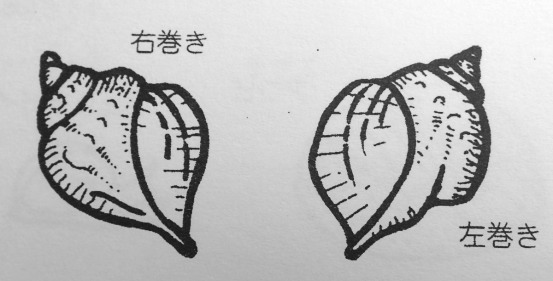

�@�c�u(���ʃG�]�{����q���G�]�{������\�I)�̊k���悭�ώ@���Ă݂�ƁA�k���Ƃ����[�����玟��Ɏ��v���Ɋ�������Ȃ���傫���Ȃ��Ă���̂��킩��܂��B�^�ォ�猩��ΉE��]�Ɍ����邱�Ƃ���A������E�����̊L�Ƃ����܂��B�ӂ����Ȃ��ƂɂقƂ�ǂ̊L���������E�����̎�ނȂ̂ł��B�����炭�����L��95%�ȏ�͉E�����ł��傤�B�Ȃ��Ȃ̂��͂킩��܂��A�n����ɏ��߂ďo�����������L�����܂��܉E�����������̂ł��傤���B��

|

�L�Y���̎�����?! 2015.10.31UP�@

|

10/17�L�Y���s���A�當�،Ó��E�J���C�`���V�Ȃǂ�̌������B�Ó��͖����P�P�N�ɃC�M���X�l�C�U�x���E�o�[�h���ʂ����Ƃ���ł�����B�o�[�h�͂��̎����u���{���n�I�s�v�ɋL���Ă���B���̎������܂ő����̂����Ƃ���B���H���s���̂͂�����ς������ɈႢ�Ȃ��B����Ȏ����v���Ȃ���Ó���������B�H����̓�������̂͋C�����������B�H�̎���������Ă�������B

���H��A���當�ؒ��w�Z�ɂ���A�e�펑���������B�܂������̂́A����������5�`6m�����锿�D���W������Ă���B����͕��c�Εv���̎���Ƃ̂��ƁB�Ȃ��Ȃ��̍��ł���B���̑D�����ɂ́A100���\�l���̑D�����K�v�Ƃ̂��ƁB�����Ɛ��v�̐l�`������B�{���̑D�̑傫�����킩��Ƃ������̂��B

�@���̎�����?�̒��ɂ́A���E�̊L�̃R���N�V�����A�y��E�Ί���n�ߖL�Y���ɌW��鎑���������u����Ă���B

���i�͖��l�ŁA�\�����݂ɂ�茩�鎖���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@(�ؑ��v���@�L)

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�@�Εv�@�@�@�@�@�@�@�@�@2015.10.1UP

|

|

�L�ɂ͕K��

�k������?

|

�@�L�Ƃ����Ίk��������̂ƍl�������ł����A�k�̂Ȃ���������̂ł��B���̑�\�̓C�J��^�R�̂Ȃ��܂ł��B

�@���̋z�Ղ̂��������̑��Ƒ傫�Ȗڋʂ̂������A�C�̒������R�ɉj�����p����͊L�̃C���[�W�͂���܂���B�ł���̂͂���ςȊk���������L�������̂ł��B���̃A�����i�C�g���������ł����B���̓C�J��^�R�ނ̓A�����i�C�g�̂Ȃ��܂Ői���̉ߒ��Ŋk���Ȃ��Ȃ����O���[�v���Ƃ����Ă��܂��B

�@�ق��ɂ��A���t���V��E�~�E�V�A����̃J�^�c�����̐e�ʂ̃i���N�W�Ȃǂ��k�̂Ȃ��O���[�v�ł��B

�@�ŋ߁A�I�z�[�c�N�C�ŗ��X�ƂƂ��ɂ���Ă��āA�b��ƂȂ����N���I�l���n�_�J�J���K�C�Ƃ����k�̂Ȃ��L�̈��Ƃ��Ēm���Ă��܂��B

�@����Ƃ͔��Ɋk������̂ɊL�łȂ����̂�����܂��B�C�݂̊��ɂт����肭�����Ă���t�W�c�{�Ƃ����������݂����Ƃ�����܂����B��Ɍ��̂������}�^�̊k�͂ǂ����Ă��L�k�Ƃ����v���܂��A����̓G�r��J�j�̂Ȃ��܂ł��B�L�k��w���������h�J���͂ǂ��ł��傤�B����ςȃn�T�~���������J�j�̂Ȃ��܂Ȃ̂ł��B |

2015.9.13UP

|

|

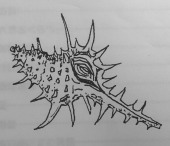

�s�v�c�ȊL

�̂Ȃ��܂��� |

1.jpg)

�@�@�݂Ȃ���͊L�Ƃ����ǂ�Ȃ��̂��v�������ׂ܂����B�C�ɂ��ފk������������

�@�ŁA�z�^�e��A�T���Ȃǂ̓L��c�u�̂悤�Ȋ��L��z���������������̂ł́@�Ȃ��ł��傤���B���炢�C��̍���D�ɂ���������A�₩���łЂ�����ƕ�炷���i

�@�̈Â��������̂悤�Ɏv���Ă���悤�ł��B

�@�@�ł��Ԃ≩�A�⎇�̂����₩�ȐF�̊L�k�ɂ��܂��܂Ȗ͗l��������A�s�v

�@�c�Ȍ`�̊L������ΈÂ��C���[�W�͏����Ă��܂����Ƃł��傤�B�����됢�E���ɊL

�@�̂Ȃ��܂͂P�O����ȏア��̂ł�����A�ς��҂������̂ł��B�ނ�͊C�̒�

�@�����ł͂Ȃ��A���A����ɂ���������Z��ł��܂��B

�@�@��ɂ�k�ɂ̕X�̂����̗₽���C�A�q�}�����̍��R�̂悤�Ɉ�N�̑唼����

�@��X�ɕ����Ă���悤�ȂƂ����A�����̂悤�ɉ��N���J�̂ӂ�Ȃ����т�����

�@���̒��ł��Z��ł����ނ�����̂ł��B |

�N�C�Y�̉�

1)�^�R(���h�J���A�t�W�c�{�͍b�k�ނŃG�r�E�J�j�̐e��

2)10��(�����̒��Ԃł͍����Ȃǂ̐ߑ������ɂ��ő���)

3)�E����(�������͂����킸��)

4)�͂�(�E�����B���͌ċz�E�Œ[��2�A3�����g��)

5)������(�W���◤��ɂ�����B�n�����̒��ɏZ�ގ�ނ���)

6)�Y�_�K�X(�_�𒆘a����̂œy����Ǎ�)�Ƃ��ė��p

7)����(�^�R�A�C�J�A�~�m�K�C�ȂǁB�z�^�e�����ǂ���C���������f���o���Ċ����ɂ�����)

8)����(�O�����̉��Ɏ��_�Ƃ�������������튯������B�������A���̂͂͂�����F���ł��Ȃ�)

9)�Ȃ�(�������A�C�J�A�^�R�̒��Ԃ̃A�I�C�K�C��^�R�u�l�Ȃǂ̓��X�����k�������Ă���)

10)500(�g�����n��قǎ�ނ������A�ǂ��Ȃ��400�A�s�������ӂł�100����x�A����ł�600�A�t�B���s���ł͂R����ɂ�������B

�����ł��܂�����?�S�������Ȃ炠�Ȃ����L���m�ɂȂ��)

|

*****************************************************************************************************************************************

2015.8.20UP

|

|

1���

�����̍��q��ǂނ܂��ɂ�����Ɠ��̑̑���

<<���Ȃ����L���m�ɂȂ��!!�����ł��邩�`�������W���Ă݂悤>>

1)�@���̓����ŊL�̂Ȃ��܂͂ǂ�?�@�@�@�P.�^�R�@�@2.���h�J���@�@3.�t�W�c�{

2) �@���E���ɊL�ނ͂��悻�����?�@�@1.1000�@�@2.�P���@�@3.10���@

3)�@���L�͉E�����ƍ������Ƃł́A�ǂ���������? �@�P�D�E�����@�@2.�������@�@3.�������炢

4)�@�@�A���r�͊����L?�@�@�@1.�@�͂��@�@�@2.������

5)�@�@�L�͊C�ɂ������Ȃ��@1.�͂��@�@2.������

6)�@�@�L�k�Ɏ_��������Ɣ�������̂�?�@1.�_�f�@�@2.�Y�_�K�X

7)�@�@�L�ɂ͎��R�ɉj���܂�邱�Ƃ̂ł����ނ�����@�@1.����@�@2.���Ȃ�

8) �@�z�^�e�K�C�ɂ͖ڂ�����@�@1.����@�@�@2.�Ȃ�

9)�@�@�L�ɂ͗Y�������k�������Ă����ނ��J����@�@1.����@�@�@2.�Ȃ�

10)�@�k�C���Ƃ��̋���ɂ͂����悻����ނ̊L������?�@�@1.100�@�@2.500�@�@3.1000

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����͎���

|

******************************************************************************************************************************************

�k�C���V��11/30�@�@���c�Εv�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2014.12.20UP�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���y�C�ݒT�����@�L�Y������ψ������@5/10�̗l�q�@2014.6.5up�@�@�ʐ^�Ɛ����ؑ�

�S����3�{�w�ɂ͂���@�鋫�̉w�u���y�v

|

�@�ē������镟�c����

|

�I�I�J���m�L�@�@�@�@�@�V���l�A�I�C�����X�ɁB |

�����Y�l |

�@�L�Y���̎�����(���當�ؒ��w�Z)�@�w�ǁA���c�Εv����Ɨ͂̍�ƂŁ@�@�@�@�@2014.4.8UP

�@�����ق̈����͊L�̕����@���c������W�̂��� |

�@�L�̈ꕔ |

�@�����ٓ�����Ő������镟�c���� |

���c����쐬�̃W�I���}�@�������̂��́@�r���R�E����E���Θp

�傫����3�� |

���c����쐬5m���x�̑傫��

|

�@�ォ�猩�� |

���c����̃W�I���}(���̖͌^�n�})�@�@�@�@2014.2.1UP

|

���c����̃W�I���}�̏Љ�ł��B

���̎ʐ^�͖L�Y�̋��Ƃ̐����p�B

���ɖL�Y���S�̂̂��́A�����ƍL���͈͂̂��́A�R��J�A�C�Ȃǂ���������Ək�ڂ��o���č���Ă���B���l�����B

�����̓W���́A�L�Y��(�當��)������(�����w�Z)�ɂ���B

���ɂ́A�L�Y�����̉w�ɂ��B

�@�@�@�@�@�@(�ؑ��L) |

�A���g�������ӂ̎��R 1.�n�`�ƒn���@�@�@���c�@�Εv�@�@�@2013.12.18�@UP�@

�A���g�����] |

�P�D�n�`�ƒn��

�@�L��n��͔�r�I�P���ȕ��Θp�̊C�݂̒��őS�̂��p���ɓˏo���Ă��܂��B�n��S�悪��8000�N�O�ɋN�������L��R�̎R�̕���ɂ���Đ������͐ϕ��ɕ����Ă��܂��B

�@�L��n��S�̂Ɍa��10�`��100���A���������`��10���̏��u���������U�݂��Ă��܂��B�����͊F�A���̎��̑͐ϕ��Łu����i���j�Ȃ���͐ϕ��v�ƌĂ�A�u�́u����R�v�Ƃ��Ă�܂��B

�@�A���g�����̋u�����������P�ŁA���ɍł��������܂œˏo���Ă���A�k���E�쐼������悭���ʂ���ʒu�ɂ���܂��B(����)

|

�@�L��p����ӂ̔����A���X�������́u����R�v�ɂ���Č`������܂����B

�@�����̋u�͂��ėL��R�̈ꕔ�ł������n���ΎR�D�łł��Ă��܂����A���ꗎ���鎞�ɉ��ɂ������n�w�̈ꕔ����������A�����グ��悤�ɉ^���̂������܂��B

�@�L��n��̉������������܂ŒB�����ƍl�����A�C��ɂ͚삵����̑͐ς������܂��B���������ꕔ���C�ʏ�Ɋ�ʂƂȂ��ē����o���Ă��܂��B |

�L��p����� |

�ӂ����ȊL�ނ̐����@�@���c�Εv�@2013.11.5UP

|

��������̖��l

�@�i�~�K�C��`�V�}�K�C�͓̊k��������ƁA�O�オ�傫���J���܂��B�܂�ł���ꂽ�L�k�̂悤�Ɍ����܂����A���̑傫�ȊJ�����͊C��Ɍ����@�邽�߂̑��ƁA�ċz�₦�����z�����ނ��߂̐��ǂ��o�������ł��B

�@�C�ꂩ�琔�P�O�������[��������A���ǂ��̂��ĊC��̌�����ǂ̐���o���Ă��܂��B

�A�T����n�}�O���͂��������T�`�P�O�����Ă��ǂł�����ȒP�Ɍ@��o�����Ƃ��ł��܂����A�`�V�}�K�C�Ȃǂ̓X�R�b�v�ő傫���@��Ȃ���Ό����o��

�܂���B

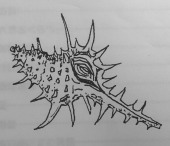

�@����_�炩���D�ȂǂɌ����@���Đ�����������̂����܂��B�k�A�����J�ɂ��ރe���V�m�c�o�T�K�C�Ȃǂ͑�^�ŏ����̔������L�������A��̌��̒��ɂ���ł��邽�ߊȒP�ɂ����p�����邱�Ƃ͂ł��܂���B�܂��A���̂悤���̊k���L���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B

�@�@�@�@�ʐ^�E�@�e���V�m�c�o�T�K�C

�@�@�܂�œV�g�������L�����悤�Ɍ����邱�Ƃ����@�@���̂悤�Ȗ����t�����܂����B�p�������Ӗ��̃G���W�F���Y�E�C���O

|

|

|

�w�A���g���C�݂̋ߋ��x�@�`�L���ȊC�̌b�݂ɖ������ā` �@2013.10.12UP

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@��L��@�@���c�@�Εv

�@�X�������炨�т����������z�����̐����C�݂֑ł��グ���܂����B�����ԘA���őł��オ�����̂ł����A��ɏオ�������̂��珇�ɕ�������A�g�ɂ������ĕ������Ă����܂��B

�@�����ɂ͖����̏����ȍb�k�ނ��Q����җ�Ȑ����ōӂ��Ă������z�ɐH�炢���Ă��܂��B���ɑł��グ��ꂽ���̂͏����Ȋ����L��t�i���V�A�C�\�K��Ȃǂ̊i�D�ȃG�T�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�����āA�����̊ԂɊC���͂����̐����̍����荇�����D���̂悤�ȐF�ɕς��܂��B�������A����͒P�Ȃ�D���ł͂���܂���B�C�̐����ɂƂ��Ă͍Đ��̂��߂̖L���ȉh�{�ƂȂ�̂ł��B���N���̎����ɂȂ�ƁA�����������Ƃ��J��Ԃ���Ă��܂��B���̈��|�����悤�Ȏ��R�̉c�݂����N�����키���Ƃ��ł��܂����B

�@���傤�ǂ��̍��A�V���ł����f���炵���[�Ă��߂邱�Ƃ��ł��܂��B�X�����`�P�O�����{�̌���ꂽ�����̓������̑�X�y�N�^�N���ł��B

�L��A���g���C�݃l�C�`���[�n�E�X(����2) �@���c�Εv 2013.9.13up

�W�����e

�@���E�̊L�ނƕ��Θp���ӂ̊L��

�@�L����ӂ̐A���i�ʐ^�p�l���j

�@�L����ӂ̒��ށi�ʐ^�p�l���j

�@�A���g���C�݂̒Ôg�Ւn�w�f�ʓ]�ʃp�l��

�@��E�ΎR�D���T���v����

�����i

�@�E���E�̊L��

�@�E���Ηށi�k�C���Y�A�����i�C�g����Ƃ��C�O�Y��

�@���܂ށj

�@�E��E�z����

�@�E�y��E�Ί퓙�i��L��U��Ջy�ю��ӂ̔��n����@��o�y�j�@

���������W����

�@�E���������i�����`���a�̖���j

�@�E�Õ����E�ÓT�Ёi�]�ˎ���̗L���W�����A�@�吳�`���a�O���̋��ȏ��E�G���ށj |

|

�L��A���g���C�݃l�C�`���[�n�E�X(����1) �@���c�Εv�@�@2013.8.24UP

�@

�L��A���g���C�݃l�C�`���[�n�E�X

�@�@�A���g���C�ݎ��ӂ̎��R����j�ɐe����ł�����������

�@��ړI�ɕ���24�N�T���Ɍ��݂��܂����B

�@�@���E�̊L�ނ≻�Ȃǂ��W�����Ă��܂��B

�@�@�C�݂̎U��ȂǂŔ�ꂽ�Ƃ��́A�����ł̂�т蒪�̍���

�@�ƒ������y���݂܂��傤�B

�@�@�{�݂͖����ŗ��p���������܂����A�s����ŋx�ق��Ă�

�@�܂��̂ŁA���O�ɂ��m�F�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A����@��0142�i38�j2593

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g��090-2692�|1673

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ݒn�@��059-0156

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɒB�s��L��106

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�@�Εv

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

�@�@�C�\�L�\�L�i�A���g���j�����i

�J�����⏬�������̚���B���������E�̊L�߂ċC���]���A���R�̑��`���Ɋ����ƐV���ȍD��S���������ĂĂ���锤�ł��B�@�@ |

�當�؎R���������`�C�U�x���E�o�[�h���������K�˂��`

�@�O���̗\��S�z����Ă����V����A������������B�L�Y���X�ь����ɏW�����āA�o�X�ŐÎ둤�̓����ֈړ��B�H�̋C�z������������x�̖ؗ��̒����A�i�ނƑ傫�ȑ�O�ɍL����B�[���C�֗�������̕��ɁA�鋫�w�Ŗ��������y�w��������������B�R���̐��S���N�O�̗n�◬�Ɋ����B��̎Ζʂ��ւ���悤�ɋ�������i�ނƁA�r��������������̎R���ɓ���B�]�ˎ���̒T���Ƃ�A�C�U�x���E�o�[�h���ʂ��������Ǝv���ƁA���S�[���B�_�炩�ȗ����t���O�~�̂悤�ɗD�����B�r���̍L��ŋx�e�ƋL�O�B�e�B�D�V�Ȃ獩�z�x�Ɨr���R������Ŗ]�߂�̂����A�V��͋}�ς��A���z�x�̎R��������Ƃ�����Ō�������x�B�ĂюR�����U�A����������X�ь����֑����U���H�ցB�l�X�ȃL�m�R��}�u�h�E�Ɍ}�����A�S���A�����X�ь����A�ҁB�@�ߌォ���]�҂P�O�����͋��當�ؒ��w�Z�̓W���������w�B���傤�ǏI�����������J�ƂȂ�B�K�^�ŏ[�������P���ƂȂ����B�@�@�@�@�@�@(10��14���L�Y����ÁB���c�Εv �L)

|

�@�鋫���y�w���� |

�@�j�z���U���K�j |

�@�c���V�L�~�̎� |

�@���}�V���N���N�� |

�@�Y�_���N�V���� |

�@�Ó��̊�����

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���Θp�̊L���@�@���c�Εv

���疜�N�O�ɂ͂��̒n��͂قƂ�ǂ��C��ŁA���݂̓��{�C�k���̑嗤�̉��ɂ���܂������A����ɓ쉺���A�C��ΎR�������Ɋ������Ă����悤�ł��B

�P�O�O���N�قǑO�ɂȂ�Ɣ��Ɋ��≻���A���݂������������������������悤�ł��B

|

�C��ΎR�̕��@

���̂悤�Ȋ�����

����ė��n���a������ |

�����A�����N�O�̕X�͊��ɂ͕��Θp�͊��S�Ɋ��オ������ԂɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B �@�@

�@�P���W��N�قǑO����}���ɉ��g���Ɍ������C�����p�������A6000�N�قǑO�ɂ͌��݂����C�ʂ��Q�`�R�������Ȃ�܂����B�C������g�Ŗ{�B�����̂悤�ȏ�ԂɂȂ����ƍl�����܂��B���݂ł͌����Ȃ��n�}�O���A�i�K�j�V�A�E�l�i�V�g�}���K�C�Ȃǂ��e�n�̊L�˂��甭������Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���̌�A�C�ʂ̒ቺ�ƋC��̊��≻���N����A���݂̐����ɂȂ�܂������A���S�N�Ԋu�Ŋ��g���J��Ԃ��Ă���悤�ł��B���݂͐���1900�N�����牷�g�����i�s���Ă���ƌ����Ă��܂��B���݂̕��Θp�͎����I�ɒg���Ɗ���������ւ�����ȊC��ł��B�\�w�͉Ċ��Ԃɂ͂Q�R�`�Q�S���ɂȂ�܂����A�~���Ԃɂ͂R�����炢�܂ʼn�����܂��B

�@�܂��A�������ā`�H�ɗ��ꍞ�ޑΔn�C���i�g���j�Ɠ~�`�t�ɗ��ꍞ�ސ瓇�C���i�����j���ł͉h�{�����傫���ω����܂��B�k���n�̐����ɂƂ��ĉď�̊��͑傫�ȏ�Q�ɂȂ�A���ɓ���n�̐����ɂ͓~���z�����Ƃ�����Ȃ�܂��B

���̂��߁A�N���ɋN����킸���ȊC���̕ω����������ɑ傫�ȉe����^���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���݂̕��Θp�ɂ��ފL�ނ͊�����ɓK���������̂��嗬�ƂȂ��Ă��܂��B�z�^�e�K�C��E�o�K�C�A�I�I�o���q�U���K�C�A�c�u�ƌĂ�Ă���q���G�]�{���Ȃǂ����̑�\�i�ł��傤�B���[���C��ɂ̓G�]�{����V���C�g�}�L�o�C�A�A�c�G�]�{���A�q�Q�}�L�i���{���A�I�I�G�]�V���o�C�A�l�W�{���Ȃǂ������܂��B

�G�]�{�� |

�A�c�G�]�{�� |

���Θp�ɂ���������N���A���r |

�ߔN�������m�F���ꂽ�g���K�C |

�q���G�]�{�� |

���╬�Θp�̊�ƂȂ����z�^�e |

�܂��A�N���A���r��g���K�C�A�~���N�C�A�A�Y�}�j�V�L�Ȃǒg����̊L�ނ��킸�������猩���܂��B�����͊����̗����������N�������Ƒ������A���܂�ƈꎞ�I�Ɏp�������܂��B

�@�T�˕��Θp�C��ɂ͖�P�T�O�`�Q�O�O����x�̊L�ނ��������J��Ԃ��Ă�����̂���������܂��B�ߔN�A�n���K�͂ł̉��g�������ƂȂ��Ă��܂����A���Θp���ӂł����̉e���Ǝv���錻�ۂ������܂��B�{�B�ł�齂��˂Ƃ��Ēm����������L�̃g���K�C�����܂����A�ߔN�A�Ìy�C���ɖʂ����،Ó����ӂŒ蒅���ɐB���Ă������Ƃ��������܂����B

�@���̃g���K�C�͈ɒB�s�L�쉫�ł�20�N�قǑO����̏W����A�ł̓A���g���C�݂Ɏ��܊L�k���ł��グ����悤�ɂȂ�܂�

���B

�@�܂��A�ȑO�͋ɂ߂ċH�ɔ������ꂽ�A�Y�}�j�V�L�K�C�����Θp���̃z�^�e�K�C�{�B�{�݂ɕt�����Ă���̂��悭�����܂��B

�@�O�q�̖،Ó����ӂł͂��Ė{�B��������ɐ�������������Ă����}�c���}���X���K�C�����Ȃ�̕p�x�Ŕ�������Ă��܂��B

���Θp�ł��H�ɔ��������~���N�C |

�ߊC�Ŕ������ꂽ���Ƃ̂���A�J�j�V |

�@���̑��A�q���T�U�G�A�i�K�j�V�A�A�J�j�V�A�x�j�V�{���K�C�Ȃǂ̉��g��̊L�ނɉ����A����n�̑�\�L�̃^�J���K�C�̂P��ł���`���C���L�k�^�K�C�܂ł����������悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@���炩�ɊC�̒��ł����g���͐i�s���Ă���悤�ł��B���̓����A���Θp�ł��^�J���K�C��C���K�C����������悤�ɂȂ�̂ł͂Ɗ뜜������܂���B

�@���̎��A���݁A�S�����ւ��Ă���z�^�e�K�C��E�o�K�C�Ȃǂׁ͍X�Ɛ����i�炦�����Ƃ��ł��Ă���̂ł��傤���B�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

1.jpg)